Klinefelter Syndrom

Kli-VEG Studie

Untersuchung zur Schmerzwahrnehmung und Funktion des autonomen Nervensystems bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Klinefelter Syndrom

Das Centrum für Seltene Erkrankungen Ruhr (CeSER) mit Standort Bochum möchte die medizinische Versorgung von Menschen mit einer Seltenen Erkrankungen verbessern. Teil unseres Zentrums ist der Schwerpunktbereich der Seltenen Hormonerkrankungen in dem auch Menschen mit Klinefelter Syndrom (KS) behandelt werden.

Auch wenn das KS nicht zu den Seltenen Erkrankungen zählt, sind wegen der hohen Zahl nicht diagnostizierter Träger einige medizinische Aspekte bisher noch nicht verstanden.

Bereits seit einigen Jahren führen wir am CeSER eine Untersuchung zur Knochengesundheit bei Jungen, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Klinefelter Syndrom (Kli-BONE Studie; DRKS00024870; Kli-BONE Studie) durch. Zum Beispiel wurde der Zusammenhang zwischen körperlicher Fitness und Knochengesundheit untersucht. Hier zeigte sich dass die Teilnehmer besonders gut abschneiden bei der Messung der Griffkraft aber in der sportmedizinischen Untersuchung schlechter abschneiden als altersgleiche Personen. Der Fachartikel (in englischer Sprache) mit den ersten Ergebnissen dieser Studie ist hier.

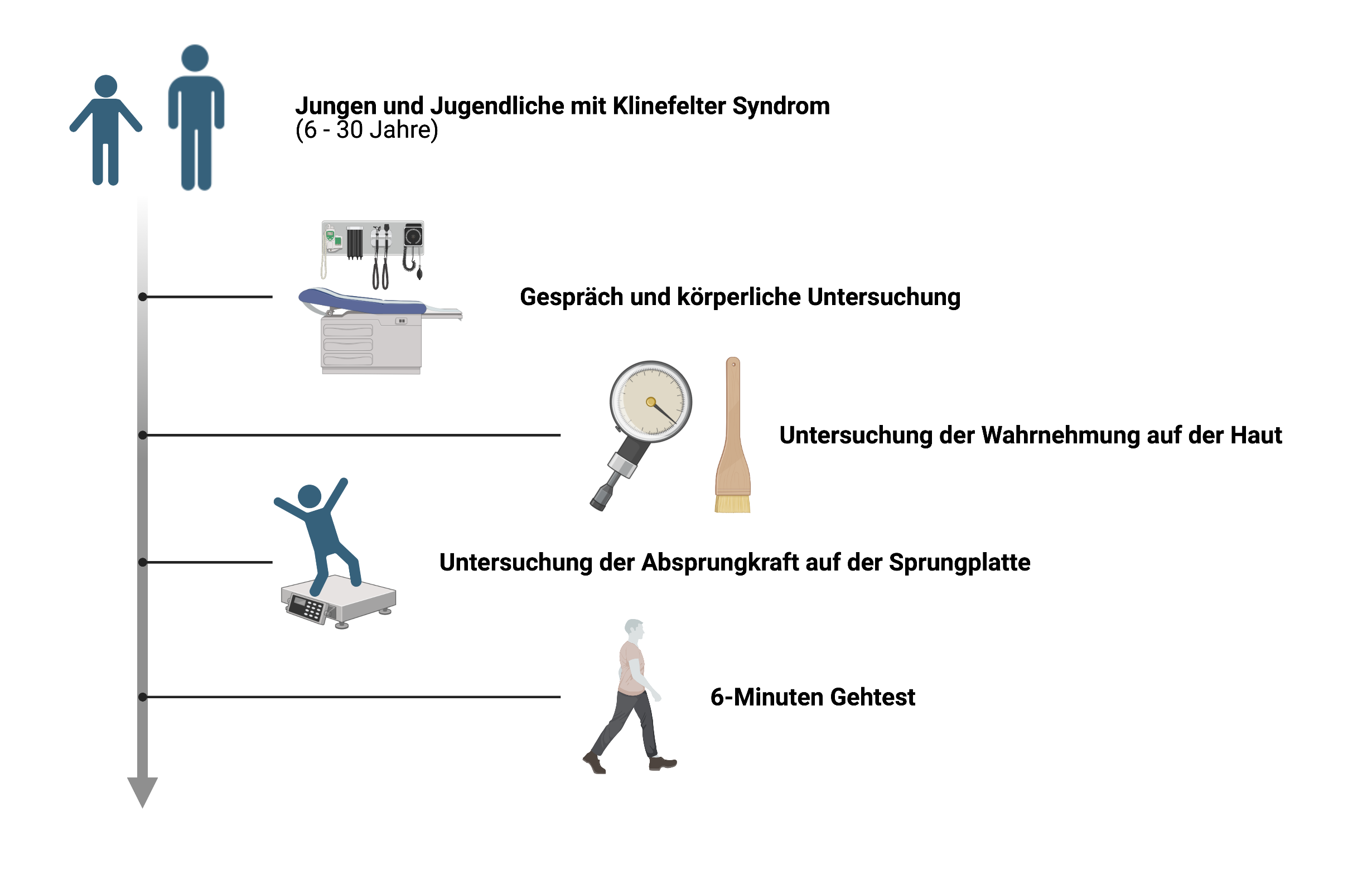

Im Rahmen einer Nachfolgestudie (DRKS Registereintrag) möchten wir nun die körperliche Fitness und das Nervensystem näher untersuchen.

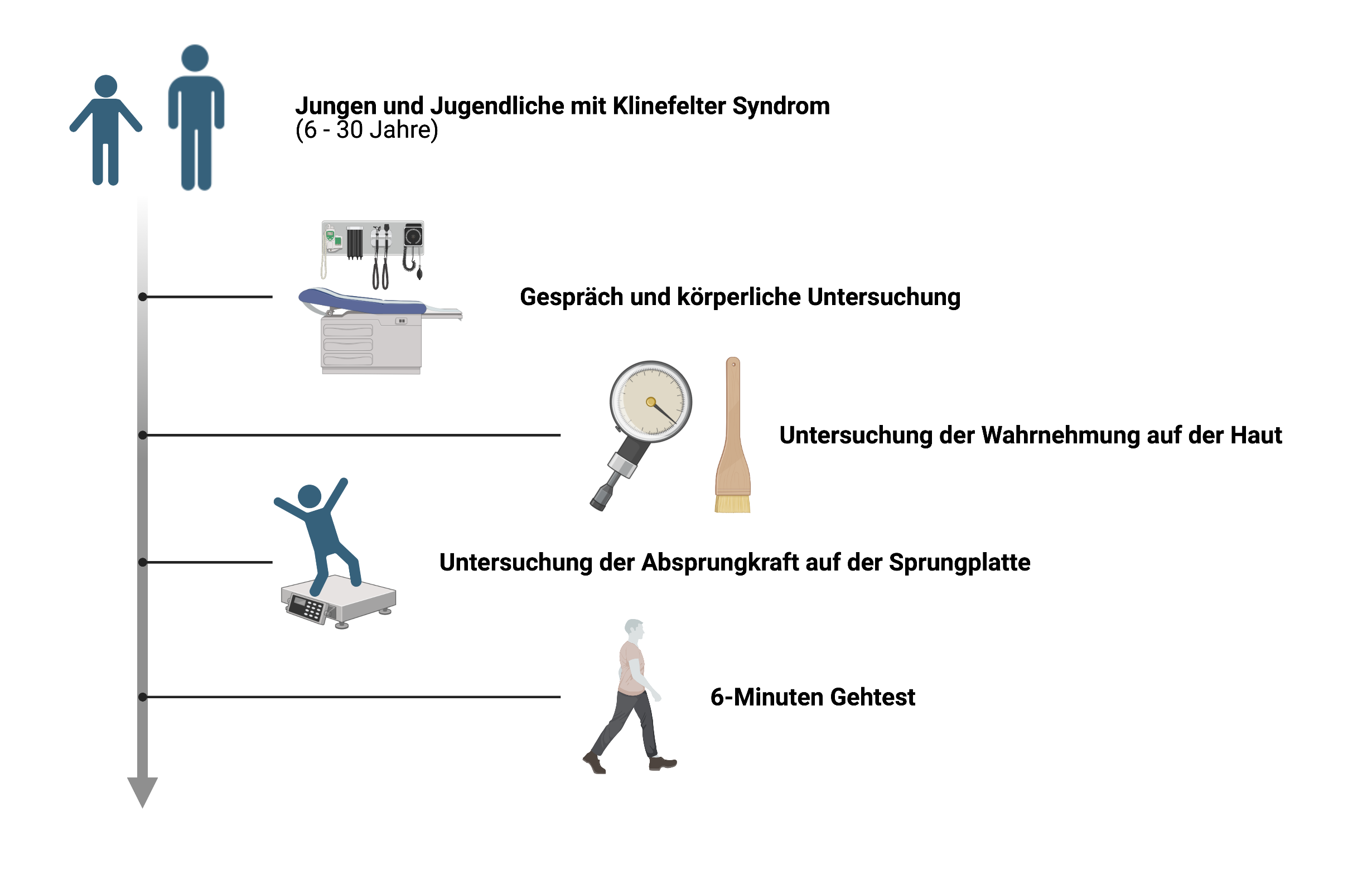

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 6 bis 30 Jahren mit Klinefelter Syndrom (KS) können an der Studie teilnehmen.

Ablauf der Studie (Zeitaufwand ca. 3 bis 4 Stunden)

Falls Du / Sie mit der Teilnahme einverstanden bist / sind, erwarten Dich / Sie folgende Untersuchungen:

1. Aufklärungsgespräch und Körperliche Untersuchung. Diese umfasst die Messung von Körpergröße, Gewicht und Armspanne, sowie die Griffkraft.

2. Zur genauen Beurteilung deiner Atmung werden wir eine Lungenfunktionstestung (sog. Ganzkörper-Bodyplethysmographie) durchführen.

3. Untersuchung der Hautwahrnehmung Mit unterschiedlichen Methoden wird an den Füssen die Reizwahrnehmung untersucht. (z.B. Wärme- und Kälteempfinden).

4. Zur Untersuchung deiner Muskelkraft werden wir deine Sprungkraft mittels Sprungplatte untersuchen.

5. 6 Minuten Gehtest. Zur Untersuchung deiner Fitness bzw. Ausdauer werden wir eine sog. 6-Minuten Gehtest durchführen. Dazu musst zu 6 Minuten zügig laufen, darfst jedoch nicht joggen.

Für die Untersuchung auf der Sprungplatte und den 6-Minuten Gehtest empfehlen wir, bequeme Sportschuhe mitzubringen.

Jakob Höppner und Julia Spiekermann

Team der Kli-Bone Studie

Deborah Stange und Paula Gerisch

Team der Kli-VEG Studie

Downloads:

Hier finden Sie weitere Studien-Informationen sowie die Einverständniserklärung zur Teilnahme an der Studie zum Download.

Kontakt

Bei Rückfragen zur Studie oder Interesse an der Teilnahme freuen wir uns über eine Kontaktaufnahme.

Universitätskinderklinik Bochum

Centrum für seltene Erkrankungen Ruhr (CeSER)

Alexandrinenstraße 5

44791 Bochum

Tel.: 0234-509-6672

ceser@klinikum-bochum.de

Knochen bei Klinefelter - alles im grünen Bereich?

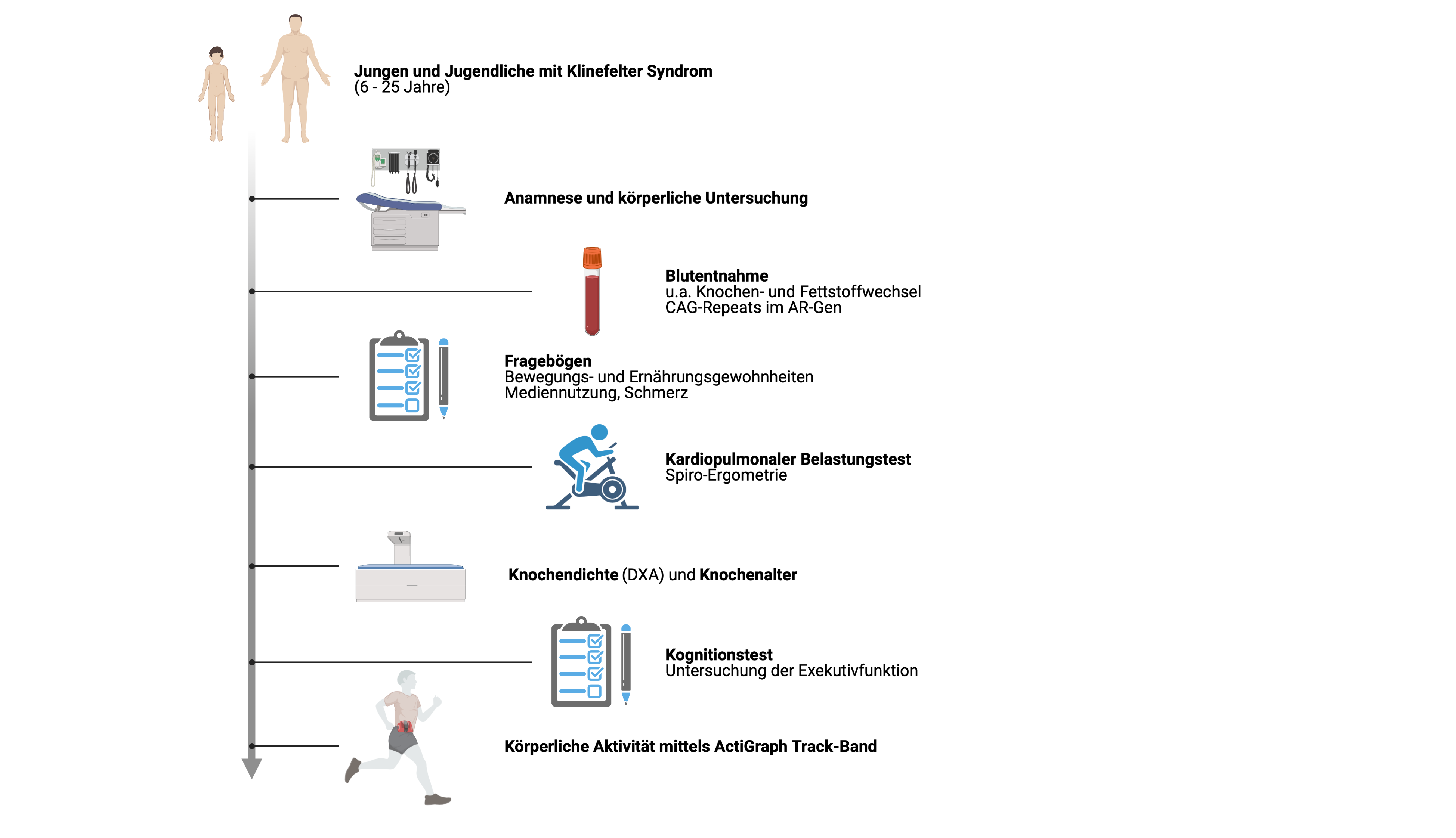

Untersuchung zur Knochengesundheit bei Jungen, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Klinefelter Syndrom Kli-BONE Studie

Das Centrum für Seltene Erkrankungen Ruhr (CeSER) mit Standort Bochum möchte die medizinische Versorgung von Menschen mit einer Seltenen Erkrankungen verbessern. Teil unseres Zentrums ist der Schwerpunktbereich der Seltenen Knochenerkrankungen und –Hormonerkrankungen in dem auch Menschen mit XXY behandelt werden.

Auch wenn das Klinefelter Syndrom (KS) nicht zu den Seltenen Erkrankungen zählt, sind wegen der hohen Dunkelziffer auch bei XXY einige medizinische Aspekte noch nicht ausreichend verstanden.

Sportliche Aktivität, wie auch die hormonelle Wirkung von Testosteron haben einen wichtigen Einfluss auf die Knochen. Dieses Wechselspiel ist bisher bei Menschen mit KS unzureichend untersucht. Es gibt aber Hinweise darauf, dass die Knochengesundheit möglicherweise beeinträchtigt ist.

Um dies näher zu untersuchen und Angebote zur Prävention zu entwickeln, haben wir die klinische Studie: Untersuchung zur Knochengesundheit bei Jungen und Jugendlichen mit Klinefelter Syndrom (Kli-BONE Studie; DRKS00024870) ins Leben gerufen.

Diese Studie möchten wir Ihnen an dieser Stelle vorstellen.

Hintergrund

Bei erwachsenen Männern mit Klinefelter Syndrom gibt es Hinweise darauf, dass die Knochenqualität schlechter sein könnte als bei gleichaltrigen Männern ohne KS.

Über diese Phänomene ist im Kindes- und Jugendalter bisher wenig bekannt. Aus diesem Grund führen wir die Kli-BONE-Studie an der Universitätskinderklinik in Bochum durch.

Wir möchten insbesondere den Zusammenhang von Knochengesundheit und Faktoren wie Ernährung, körperlicher Aktivität und Veränderungen im Stoffwechsel untersuchen.

Zielgruppe

Wir untersuchen Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 6 bis 25 Jahren mit Klinefelter Syndrom (KS).

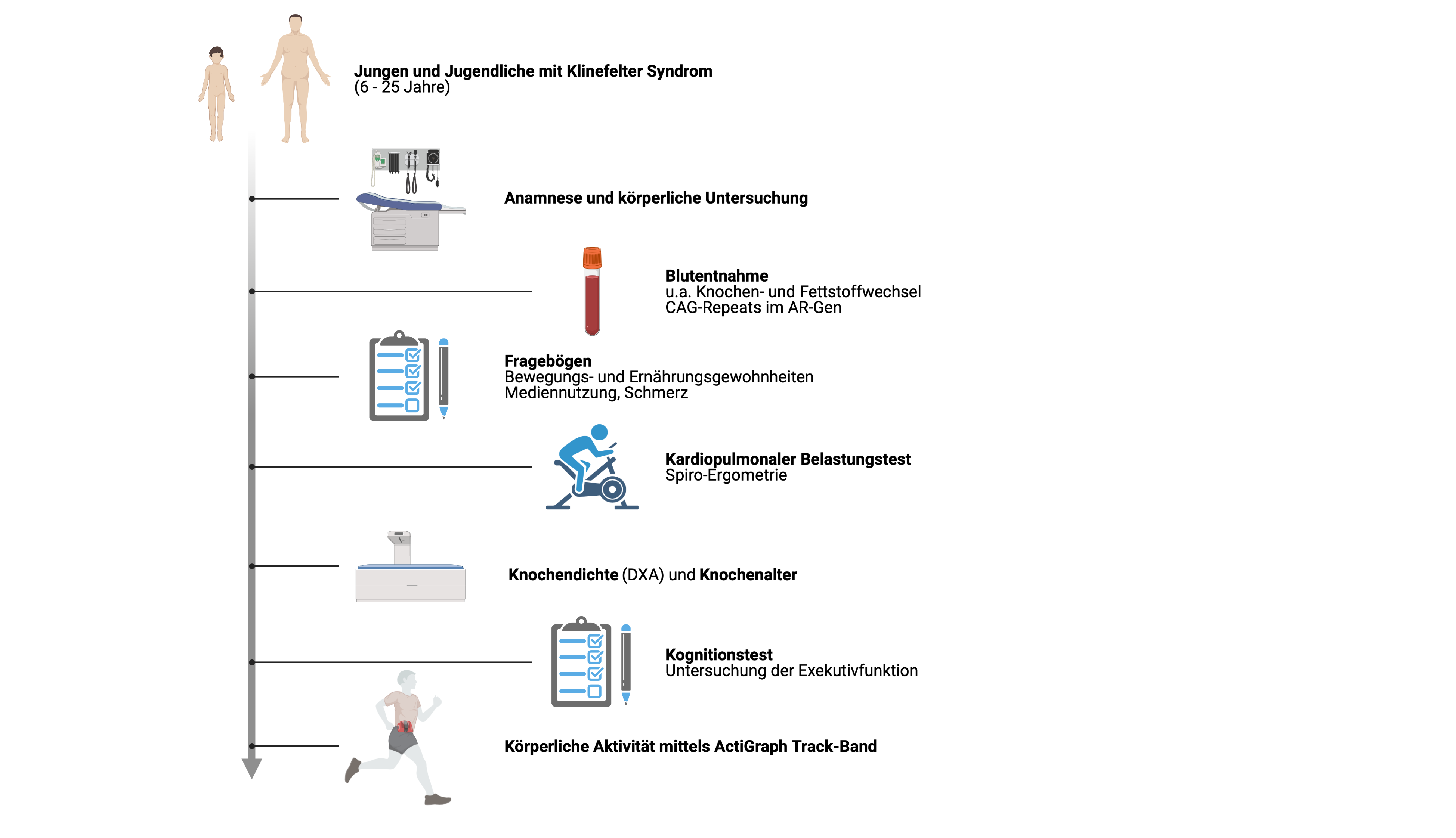

Ablauf der Studie

Falls Du / Sie mit der Teilnahme einverstanden bist / sind, erwarten Dich / Sie folgende Untersuchungen:

- Aufklärungsgespräch. körperliche Untersuchung & Blutabnahme durch PD Dr. med. Corinna Grasemann (Leiterin der Studie) Für die Bestimmung der Knochengesundheit wird eine körperliche Untersuchung durchgeführt. Diese umfasst die Messung von Körpergröße, Gewicht und Armspanne, sowie die Griffkraft und Sprungkraft. Bei der Blutabnahme werden zusätzlich zur Routineabnahme ca. 20 ml Blut mehr abgenommen, sodass sowohl Parameter des Knochenstoffwechsels sowie eine genetische Untersuchung (Länge der CAG-Wiederholungen im Androgen-Rezeptor-Gen) durchgeführt werden kann.

- Digitaler Konzentrationstest mit Schwerpunkt auf der Erfassung der Exekutivfunktionen Bei diesem Test handelt es sich um einen computer-basierten Konzentrations- und Aufmerksamkeitstest, der unterschiedliche Funktionen der sog. Exekutivfunktion erfasst. Der Test dauert ca. 1 Stunde und beinhaltet 10 Subtests, die verschiedene Teilbereiche der Exekutivfunktionen abdecken.

- Durchführung einer Spiroergometrie Die Jungen und Jugendlichen absolvieren eine sportmedizinische Belastungsergometrie auf einem Fahrradergometer (ähnlich Fahrrad-Hometrainer), anhand derer vor allem die maximal mögliche Steigerung der Herzfrequenz, sowie Parameter der Lungenfunktion gemessen werden.

- Röntgenaufnahme der linken Alter mit Bestimmung des Skelettalters + Knochendichte

- Ausfüllen von drei Fragebögen: Ein Fragebogen zur Ernährung, ein Fragebogen zur Körperlichen Aktivität und ein Fragebogen zu Schmerzen im Alltag.

- Mitgabe eines Track-Bands Das Track-Band (ähnlich einem herkömmlichen Fitness-Armband) detektiert eine Woche lang die körperliche Aktivität des Teilnehmer pro Tag. Das Band wird zum Schlafen abgelegt und am Ende der Woche an die Kinderklinik zurückgesendet.

Die gesamte Durchführung wird etwa 2-3 Stunden dauern.

Bring your best Friend - Teilnehmende ohne KS

Teilnehmende (ohne KS) absolvieren lediglich den Digitalen Konzentrationstest mit Schwerpunkt auf der Erfassung der Exekutivfunktionen (s.o. Punkt 2). Dieser dauert etwa 45 Minuten.

Weitere Informationen

Ethikvotum und Registrierung:

Für die hier vorgestellte Studie liegt ein positives Votum durch die Ethikkommission der Ruhr Universität Bochum vor. Zusätzlich ist die Studie offiziell im Deutschen Register für klinische Studien (DRKS) registriert.

Datenschutz:

Bei Unterschrift der Einwilligungserklärung erklären Sie sich damit einverstanden, dass die Studienärztin und ihre Mitarbeiter*innen Ihre personenbezogenen Daten zum Zweck der Studie erheben und verarbeiten dürfen. Personenbezogene Daten sind z.B. Ihr Name, Geburtsjahr und Daten zu Ihrer Erkrankung oder andere persönliche Daten, die während Ihrer Teilnahme an der Studie zweckgebunden erhoben wurden. Die Daten werden unter Einhaltung der gesetzlichen Datenschutzbestimmungen in einer kennwortgeschützten Datenbank verwaltet. Einen Zugriff auf die Identifikationsliste, in der die Patienten einer Nummer zugeordnet werden, haben nur die Studienärzt*innen und Mitarbeiter*innen vor Ort. Diese Liste wird nach 10 Jahren gelöscht. Die pseudonymisierten Daten werden an der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendmedizin in Bochum gespeichert. Es erfolgt keine Weitergabe von Personenbezogenen Daten an Dritte. Bitte beachten Sie, dass die Ergebnisse der Studie in der medizinischen Fachliteratur veröffentlicht werden können, wobei Ihre Identität jedoch anonym bleibt.

Auch wenn Sie heute diese Einverständniserklärung unterschreiben und uns damit gestatten, Ihre Daten aufzuzeichnen, können Sie jederzeit der Weiterverarbeitung Ihrer im Rahmen der o.g. Studie erhobenen Daten und/oder weiteren Untersuchung der Ihnen entnommenen Proben widersprechen und ihre Löschung bzw. Anonymisierung verlangen.

Jakob Höppner und Julia Spiekermann

Team der Kli-BONE Studie

Die Teilnahme an dieser Studie ist freiwillig. Sie werden nur dann einbezogen, wenn Sie dazu schriftlich Ihre Einwilligung erklären. Sofern Sie nicht an der Studie teilnehmen oder später aus ihr ausscheiden möchten, entstehen Ihnen und Ihrem Sohn dadurch keine Nachteile. Sie können jederzeit, auch ohne Angabe von Gründen, Ihre Einwilligung mündlich oder schriftlich widerrufen.

Versicherung:

Sowohl für die Teilnehmer (Teilnehmer mit XXY und Kontroll-Proband*innen) der Studie, als auch deren Begleitungen ist eine Versicherung für die Wegstrecke abgeschlossen worden. Vor Ort sind die Teilnehmer über die Versicherung des Katholischen Klinikum Bochum versichert.

Downloads:

Hier finden Sie weitere Studien-Informationen sowie die Einverständniserklärung zur Teilnahme an der Studie zum Download.

Kontakt

Bei Rückfragen zur Studie oder Interesse an der Teilnahme freuen wir uns über eine Kontaktaufnahme.

Universitätskinderklinik Bochum

Centrum für seltene Erkrankungen Ruhr (CeSER)

Alexandrinenstraße 5

44791 Bochum

Tel.: 0234-509-2601

Email: ceser@klinikum-bochum.de

Hallo!

Wir freuen uns sehr, dass Du an unserer Umfrage teilnehmen möchtest. Wir interessieren uns für junge Menschen mit Klinefelter Syndrom (XXY). Mit diesem Fragebogen möchten wir untersuchen, wie sich die Bewegung von Jungen und Jugendlichen mit XXY durch die Corona Pandemie verändert hat. Teilnehmen können Jungen und Jugendliche von 8 bis 25 Jahren mit Klinefelter Syndrom (oder Varianten, z.B. XXXY).

Der Fragebogen kommt vom Robert-Koch-Institut und wurde in Deutschland schon von vielen Kindern und Jugendlichen beantwortet. Falls Du älter als 16 Jahre bist, kannst Du Dein Einverständnis zur Teilnahme selber geben und liest den Text einfach weiter. Falls Du jünger als 16 Jahre bist, bitte Deine Eltern diesen Text zu lesen und besprich mit ihnen, ob Du an der Umfrage teilnehmen darfst. Wir erfragen ein paar persönliche Daten (z. B. dein Alter), aber wir können mit Deinen Antworten nicht herausfinden, wer du bist. Deine Antworten bleiben anonym. Beantworte bitte alle Fragen so, wie sie momentan (also während der Corona-Pandemie) zutreffen.

Das wird ca. 20 Minuten dauern. Wenn Du Fragen nicht beantworten kannst, frage deine Eltern um Rat oder springe zur nächsten Frage.

Die Ergebnisse der Befragung werden wir über die Webseite unseres Zentrums für seltene Erkrankungen (www.Ceser.de) nach Abschluss der Studie anonym bekannt machen. Außerdem möchten wir die Ergebnisse mit anderen Fachexperten besprechen und veröffentlichen.

Sehr geehrte Sorgeberechtigte,

vielen Dank, dass Sie sich über unsere Online-Befragung zur körperlichen Aktivität von Kindern und Jugendlichen mit dem Klinefelter Syndrom während der Corona Pandemie informieren! Mit dem Online-Fragebogen möchten wir herausfinden, wieviel Bewegung Ihr Kind während der Pandemie hat. Die Umfrage ist für Kinder und Jugendliche ab einem Alter von 8 Jahre geeignet. Der Fragebogen beinhaltet keine Fragen, die uns erlauben, die Identität ihres Kindes herauszufinden. Die Daten werden durch ein Fragebogeninstrument der Ruhr-Universität Bochum erfasst. Wir werden die Daten zum Zwecke der Auswertung in einer Datenbank auf dem Kliniknetzwerk des Katholischen Klinikums Bochum sichern und verarbeiten. Die Ergebnisse der Umfrage werden in einer wissenschaftlichen Fachzeitschrift veröffentlicht.

Sie können uns am Ende des Fragebogens Ihre E-Mail-Adresse hinterlassen, wenn wir Sie für eine Folgeerhebung kontaktieren dürfen.

Wenn Sie einverstanden sind, dass Ihr Kind teilnimmt, beantworten Sie bitte die nachstehenden Fragen.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne unter ceser@klinikum-bochum.de zur Verfügung.

Wir danken für Deine und Ihre Mithilfe!

PD. Dr. Corinna Grasemann

Biologische und sozialpsychologische Aspekte des Klinefelter-Syndroms

Belegarbeit von Daniel Leon Grüber zum Thema Biologische und sozialpsychologische Aspekte des Klinefelter-Syndroms

Die Arbeit können Sie ![]() hier herunterladen.

hier herunterladen.

Das CeSER startet mit internationalen Partner die Entwicklung eines Klinefelter Registers

Um über Seltene Erkrankungen mehr zu erfahren brauchen wir Krankheitsregister! CeSER startet gemeinsam mit dem Projektteam von IDSD und einer Gruppe internationaler Wissenschaftler die Entwicklung des Registers zum Klinefelter Syndrom und seltenen Varianten.

Klinefelter syndrome – from genomics to the clinic

Claus Gravholt, Aarhus University Hospital shares his expertise with the Endo-ERN webinar „Klinefelter syndrome – from genomics to the clinic“. The webinar will cover several aspects including:

- Diagnostics

- Genetics and implications for future genotype-phenotype relations

- Epidemiology

- Issues in childhood

- Morbidity in adulthood

- Testosterone treatment and the effect on morbidity

Nachlese zum 1. Klinefelter Tag - Vernetzungstreffen NRW

Am vergangene Samstag (02.09.) veranstaltete unser Centrum für Seltene Erkrankungen Ruhr (CeSER) im Hörsaal in Zusammenarbeit mit der Patientenselbsthilfe 47XXY Klinefelter-Syndrom e.V. den 1. Klinefelter Tag.

Das Klinefelter-Syndrom betrifft Jungen und Männer und ist durch mindestens ein zusätzliches X-Chromosom gekennzeichnet. Die Erkrankung wird häufig erst spät diagnostiziert und stellt Betroffene und deren Familien oft vor besondere Herausforderungen.

Mit dem gemeinsamen Ziel, Betroffene und deren Familien in ihrem Alltag besser zu unterstützen, fand ein vielseitiges Programm aus verschiedenen Fachvorträgen und Workshops statt. Zu Beginn stellte Frau Prof. Grasemann (Leiterin CeSER) mit ihrem Grußwort die Bedeutsamkeit einer besseren Vernetzung von Menschen mit Klinefelter-Syndrom und ihrer Familien heraus.

Viel positives Feedback erhielten die drei Fachvorträge zur Rolle von Testosteron im Kindes- und Jugendalter und zu den psychiatrisch und schulisch relevanten Aspekten bei Menschen mit Klinefelter-Syndrom von Herrn Dr. Munteanu, Herrn Prof. Hebebrand und Frau Kerlen.

Nach einer stärkenden Mittagspause, die durch einen regen Austausch der Teilnehmer:innen mit der Selbsthilfe gekennzeichnet war, schlossen sich ein Vortrag über aktuelle Klinefelter-Studien am CeSER von Frau Spiekermann sowie zwei informative Workshops zur Testosteron-Therapie und zum Umgang mit Konflikten und Strategien im Familienalltag an.

Das KKB und das CeSER bedankt sich bei Allen für die engagierte Teilnahme, die interessanten Gespräche und schönen Momente. Wir freuen uns bereits auf den nächsten Klinefelter-Tag!

(von links nach rechts)

- Prof. Johannes Hebebrand (Ärztlicher Leiter, Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters, LVR-Klinikum Essen)

- Julia Spiekermann (Wissenschaftliche Mitarbeiterin, CeSER)

- Dr. Munteanu (Oberarzt, CeSER)

- Bernard Köpl (Vorstand 47 XXY Klinefelter-Syndrom e.V.)

- Kristina Kerlen (Lehrerin, Ruhrlandschule, Städtische Schule für Kranke in Essen)

- Dirk Müller (Vorstand 47 XXY Klinefelter-Syndrom e.V.)

- Prof. Corinna Grasemann (Ärztliche Leiterin, CeSER)

Den Vortrag „Ruhrlandschule“ von Kristina Kerlen können Sie ![]() hier herunterladen.

hier herunterladen.

Eine Zusammenfassung des Vortrags „Pubertät – jetzt wird’s spannend“ von Martin Munteanu können Sie ![]() hier herunterladen.

hier herunterladen.

Den Vortrag „zu Klinefelter Studien“ von Julia Spiekermann können Sie ![]() hier herunterladen.

hier herunterladen.

1. Klinefelter Tag - Vernetzungstreffen NRW

Sehr geehrte Interessierte,

auf dieser Seite können Sie sich für die Veranstaltung zum Klinefelter Tag NRW in Bochum anmelden. Mit Ihrer Anmeldung helfen Sie uns bei der Planung der Veranstaltung. Alle Angaben sind freiwillig. Für den Planetariumsbesuch (geeignet für Kinder ab 5 Jahre) ist eine Anmeldung notwendig um das entsprechende Kartenkontingent zu buchen. Gerne bieten wir eine Kinderbetreuung an.

Anreiseinformationen finden Sie untenstehend und werden Ihnen per email geschickt wenn Sie uns ihre Email Adresse übermitteln.

Bei Fragen erreichen Sie uns per E-Mail unter klinefelter@ceser.de

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

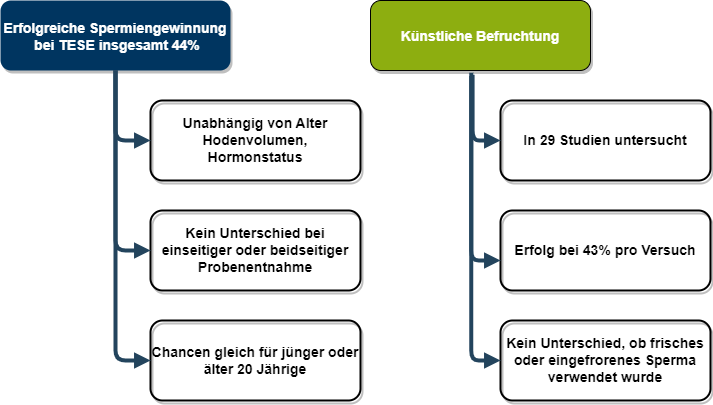

Männer mit 47,XXY sind unfruchtbar.

Stimmt‘s?

Artikel aus dem Jahr 2017

Titel der Originalarbeit: Sperm recovery and ICSI outcome in Klinefelter syndrome: a systematic review and meta-analysis

Autoren: Giovanni Corona und Coautoren, Bologna, Italien

Quelle:

Die Daten zum Erfolg einer Spermiengewinnung mit TESE aus 37 Studien wurden ausgewertet

Das sind die Daten von insgesamt 1248 Männer mit Klinefelter Syndrom

(30,9 +/- 5,6 Jahre; auch Mosaikformen)

Männer mit 47,XXY sind unfruchtbar.

Stimmt‘s?

Was ist die Minipubertät und wie verläuft sie bei Säuglingen mit 47,XXY?

Artikel aus dem Jahr 2020

Titel der Originalarbeit: Minipuberty in Klinefelter syndrome: current status and future directions

Autoren: Lise Aksglaede, Shanlee M. Davis, Judith L. Ross and Anders Juul

Quelle:

Analyse von vielen Studien zur Minipubertät

6 Studien zur Minipubertät bei <100 Säuglingen mit 47, XXY

Zusammenfassung der Ergebnisse im Bezug auf eine Testosterontherapie bei Säuglingen

Fazit:

- Die Minipubertät (erste Lebensmonate) stellt ein diagnostisches Fenster für die Testosteronbildung bei Säuglingen mit Klinefelter Syndrom dar

- Bei den meisten Säuglingen mit KS zeigen sich normale Werte

- Es gibt KEINE Therapieempfehlung für eine intramuskuläre Testosterongabe für Säuglinge mit KS

- Studien

-

Kli-VEG Studie

Untersuchung zur Schmerzwahrnehmung und Funktion des autonomen Nervensystems bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Klinefelter Syndrom

Das Centrum für Seltene Erkrankungen Ruhr (CeSER) mit Standort Bochum möchte die medizinische Versorgung von Menschen mit einer Seltenen Erkrankungen verbessern. Teil unseres Zentrums ist der Schwerpunktbereich der Seltenen Hormonerkrankungen in dem auch Menschen mit Klinefelter Syndrom (KS) behandelt werden.

Auch wenn das KS nicht zu den Seltenen Erkrankungen zählt, sind wegen der hohen Zahl nicht diagnostizierter Träger einige medizinische Aspekte bisher noch nicht verstanden.

Bereits seit einigen Jahren führen wir am CeSER eine Untersuchung zur Knochengesundheit bei Jungen, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Klinefelter Syndrom (Kli-BONE Studie; DRKS00024870; Kli-BONE Studie) durch. Zum Beispiel wurde der Zusammenhang zwischen körperlicher Fitness und Knochengesundheit untersucht. Hier zeigte sich dass die Teilnehmer besonders gut abschneiden bei der Messung der Griffkraft aber in der sportmedizinischen Untersuchung schlechter abschneiden als altersgleiche Personen. Der Fachartikel (in englischer Sprache) mit den ersten Ergebnissen dieser Studie ist hier.

Im Rahmen einer Nachfolgestudie (DRKS Registereintrag) möchten wir nun die körperliche Fitness und das Nervensystem näher untersuchen.

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 6 bis 30 Jahren mit Klinefelter Syndrom (KS) können an der Studie teilnehmen.

Ablauf der Studie (Zeitaufwand ca. 3 bis 4 Stunden)

Falls Du / Sie mit der Teilnahme einverstanden bist / sind, erwarten Dich / Sie folgende Untersuchungen:

1. Aufklärungsgespräch und Körperliche Untersuchung. Diese umfasst die Messung von Körpergröße, Gewicht und Armspanne, sowie die Griffkraft.

2. Zur genauen Beurteilung deiner Atmung werden wir eine Lungenfunktionstestung (sog. Ganzkörper-Bodyplethysmographie) durchführen.

3. Untersuchung der Hautwahrnehmung Mit unterschiedlichen Methoden wird an den Füssen die Reizwahrnehmung untersucht. (z.B. Wärme- und Kälteempfinden).

4. Zur Untersuchung deiner Muskelkraft werden wir deine Sprungkraft mittels Sprungplatte untersuchen.

5. 6 Minuten Gehtest. Zur Untersuchung deiner Fitness bzw. Ausdauer werden wir eine sog. 6-Minuten Gehtest durchführen. Dazu musst zu 6 Minuten zügig laufen, darfst jedoch nicht joggen.

Für die Untersuchung auf der Sprungplatte und den 6-Minuten Gehtest empfehlen wir, bequeme Sportschuhe mitzubringen.

Jakob Höppner und Julia Spiekermann

Team der Kli-Bone Studie

Deborah Stange und Paula Gerisch

Team der Kli-VEG StudieDownloads:

Hier finden Sie weitere Studien-Informationen sowie die Einverständniserklärung zur Teilnahme an der Studie zum Download.

Informationen für KinderInformationsmaterial für JugendlicheInformationsmaterial für ErwachseneInformationsmaterial für ElternEinverständniserklärung KS ElternEinverständniserklärung KS ErwachseneInformationen für KinderInformationen für JugendlicheInformationen für ErwachseneInformationsmaterial für ElternEinverständniserklärung_KS_ElternEinverständniserklärung KS ErwachseneKontakt

Bei Rückfragen zur Studie oder Interesse an der Teilnahme freuen wir uns über eine Kontaktaufnahme.

Universitätskinderklinik Bochum

Centrum für seltene Erkrankungen Ruhr (CeSER)

Alexandrinenstraße 5

44791 Bochum

Tel.: 0234-509-6672

ceser@klinikum-bochum.deKnochen bei Klinefelter - alles im grünen Bereich?

Untersuchung zur Knochengesundheit bei Jungen, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Klinefelter Syndrom Kli-BONE Studie

Das Centrum für Seltene Erkrankungen Ruhr (CeSER) mit Standort Bochum möchte die medizinische Versorgung von Menschen mit einer Seltenen Erkrankungen verbessern. Teil unseres Zentrums ist der Schwerpunktbereich der Seltenen Knochenerkrankungen und –Hormonerkrankungen in dem auch Menschen mit XXY behandelt werden.

Auch wenn das Klinefelter Syndrom (KS) nicht zu den Seltenen Erkrankungen zählt, sind wegen der hohen Dunkelziffer auch bei XXY einige medizinische Aspekte noch nicht ausreichend verstanden.

Sportliche Aktivität, wie auch die hormonelle Wirkung von Testosteron haben einen wichtigen Einfluss auf die Knochen. Dieses Wechselspiel ist bisher bei Menschen mit KS unzureichend untersucht. Es gibt aber Hinweise darauf, dass die Knochengesundheit möglicherweise beeinträchtigt ist.

Um dies näher zu untersuchen und Angebote zur Prävention zu entwickeln, haben wir die klinische Studie: Untersuchung zur Knochengesundheit bei Jungen und Jugendlichen mit Klinefelter Syndrom (Kli-BONE Studie; DRKS00024870) ins Leben gerufen.

Diese Studie möchten wir Ihnen an dieser Stelle vorstellen.

Hintergrund

Bei erwachsenen Männern mit Klinefelter Syndrom gibt es Hinweise darauf, dass die Knochenqualität schlechter sein könnte als bei gleichaltrigen Männern ohne KS.

Über diese Phänomene ist im Kindes- und Jugendalter bisher wenig bekannt. Aus diesem Grund führen wir die Kli-BONE-Studie an der Universitätskinderklinik in Bochum durch.

Wir möchten insbesondere den Zusammenhang von Knochengesundheit und Faktoren wie Ernährung, körperlicher Aktivität und Veränderungen im Stoffwechsel untersuchen.Zielgruppe

Wir untersuchen Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 6 bis 25 Jahren mit Klinefelter Syndrom (KS).

Ablauf der Studie

Falls Du / Sie mit der Teilnahme einverstanden bist / sind, erwarten Dich / Sie folgende Untersuchungen:

- Aufklärungsgespräch. körperliche Untersuchung & Blutabnahme durch PD Dr. med. Corinna Grasemann (Leiterin der Studie) Für die Bestimmung der Knochengesundheit wird eine körperliche Untersuchung durchgeführt. Diese umfasst die Messung von Körpergröße, Gewicht und Armspanne, sowie die Griffkraft und Sprungkraft. Bei der Blutabnahme werden zusätzlich zur Routineabnahme ca. 20 ml Blut mehr abgenommen, sodass sowohl Parameter des Knochenstoffwechsels sowie eine genetische Untersuchung (Länge der CAG-Wiederholungen im Androgen-Rezeptor-Gen) durchgeführt werden kann.

- Digitaler Konzentrationstest mit Schwerpunkt auf der Erfassung der Exekutivfunktionen Bei diesem Test handelt es sich um einen computer-basierten Konzentrations- und Aufmerksamkeitstest, der unterschiedliche Funktionen der sog. Exekutivfunktion erfasst. Der Test dauert ca. 1 Stunde und beinhaltet 10 Subtests, die verschiedene Teilbereiche der Exekutivfunktionen abdecken.

- Durchführung einer Spiroergometrie Die Jungen und Jugendlichen absolvieren eine sportmedizinische Belastungsergometrie auf einem Fahrradergometer (ähnlich Fahrrad-Hometrainer), anhand derer vor allem die maximal mögliche Steigerung der Herzfrequenz, sowie Parameter der Lungenfunktion gemessen werden.

- Röntgenaufnahme der linken Alter mit Bestimmung des Skelettalters + Knochendichte

- Ausfüllen von drei Fragebögen: Ein Fragebogen zur Ernährung, ein Fragebogen zur Körperlichen Aktivität und ein Fragebogen zu Schmerzen im Alltag.

- Mitgabe eines Track-Bands Das Track-Band (ähnlich einem herkömmlichen Fitness-Armband) detektiert eine Woche lang die körperliche Aktivität des Teilnehmer pro Tag. Das Band wird zum Schlafen abgelegt und am Ende der Woche an die Kinderklinik zurückgesendet.

Die gesamte Durchführung wird etwa 2-3 Stunden dauern.

Bring your best Friend - Teilnehmende ohne KS

Teilnehmende (ohne KS) absolvieren lediglich den Digitalen Konzentrationstest mit Schwerpunkt auf der Erfassung der Exekutivfunktionen (s.o. Punkt 2). Dieser dauert etwa 45 Minuten.

Weitere Informationen

Ethikvotum und Registrierung:

Für die hier vorgestellte Studie liegt ein positives Votum durch die Ethikkommission der Ruhr Universität Bochum vor. Zusätzlich ist die Studie offiziell im Deutschen Register für klinische Studien (DRKS) registriert.

Datenschutz:

Bei Unterschrift der Einwilligungserklärung erklären Sie sich damit einverstanden, dass die Studienärztin und ihre Mitarbeiter*innen Ihre personenbezogenen Daten zum Zweck der Studie erheben und verarbeiten dürfen. Personenbezogene Daten sind z.B. Ihr Name, Geburtsjahr und Daten zu Ihrer Erkrankung oder andere persönliche Daten, die während Ihrer Teilnahme an der Studie zweckgebunden erhoben wurden. Die Daten werden unter Einhaltung der gesetzlichen Datenschutzbestimmungen in einer kennwortgeschützten Datenbank verwaltet. Einen Zugriff auf die Identifikationsliste, in der die Patienten einer Nummer zugeordnet werden, haben nur die Studienärzt*innen und Mitarbeiter*innen vor Ort. Diese Liste wird nach 10 Jahren gelöscht. Die pseudonymisierten Daten werden an der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendmedizin in Bochum gespeichert. Es erfolgt keine Weitergabe von Personenbezogenen Daten an Dritte. Bitte beachten Sie, dass die Ergebnisse der Studie in der medizinischen Fachliteratur veröffentlicht werden können, wobei Ihre Identität jedoch anonym bleibt.

Auch wenn Sie heute diese Einverständniserklärung unterschreiben und uns damit gestatten, Ihre Daten aufzuzeichnen, können Sie jederzeit der Weiterverarbeitung Ihrer im Rahmen der o.g. Studie erhobenen Daten und/oder weiteren Untersuchung der Ihnen entnommenen Proben widersprechen und ihre Löschung bzw. Anonymisierung verlangen.

Jakob Höppner und Julia Spiekermann

Team der Kli-BONE StudieDie Teilnahme an dieser Studie ist freiwillig. Sie werden nur dann einbezogen, wenn Sie dazu schriftlich Ihre Einwilligung erklären. Sofern Sie nicht an der Studie teilnehmen oder später aus ihr ausscheiden möchten, entstehen Ihnen und Ihrem Sohn dadurch keine Nachteile. Sie können jederzeit, auch ohne Angabe von Gründen, Ihre Einwilligung mündlich oder schriftlich widerrufen.

Versicherung:

Sowohl für die Teilnehmer (Teilnehmer mit XXY und Kontroll-Proband*innen) der Studie, als auch deren Begleitungen ist eine Versicherung für die Wegstrecke abgeschlossen worden. Vor Ort sind die Teilnehmer über die Versicherung des Katholischen Klinikum Bochum versichert.

Downloads:

Hier finden Sie weitere Studien-Informationen sowie die Einverständniserklärung zur Teilnahme an der Studie zum Download.

Informationen für KinderInformationsmaterial für JugendlicheInformationsmaterial für ErwachseneInformationsmaterial für ElternEinverständniserklärungTeilnehmende ohne Klinefelter SyndromInformationen für KinderInformationen für JugendlicheInformationen für ErwachseneInformationsmaterial für ElternEinverständniserklärungTeilnehmende ohne Klinefelter SyndromKontakt

Bei Rückfragen zur Studie oder Interesse an der Teilnahme freuen wir uns über eine Kontaktaufnahme.

Universitätskinderklinik Bochum

Centrum für seltene Erkrankungen Ruhr (CeSER)

Alexandrinenstraße 5

44791 Bochum

Tel.: 0234-509-2601

Email: ceser@klinikum-bochum.de

Hallo!

Wir freuen uns sehr, dass Du an unserer Umfrage teilnehmen möchtest. Wir interessieren uns für junge Menschen mit Klinefelter Syndrom (XXY). Mit diesem Fragebogen möchten wir untersuchen, wie sich die Bewegung von Jungen und Jugendlichen mit XXY durch die Corona Pandemie verändert hat. Teilnehmen können Jungen und Jugendliche von 8 bis 25 Jahren mit Klinefelter Syndrom (oder Varianten, z.B. XXXY).

Der Fragebogen kommt vom Robert-Koch-Institut und wurde in Deutschland schon von vielen Kindern und Jugendlichen beantwortet. Falls Du älter als 16 Jahre bist, kannst Du Dein Einverständnis zur Teilnahme selber geben und liest den Text einfach weiter. Falls Du jünger als 16 Jahre bist, bitte Deine Eltern diesen Text zu lesen und besprich mit ihnen, ob Du an der Umfrage teilnehmen darfst. Wir erfragen ein paar persönliche Daten (z. B. dein Alter), aber wir können mit Deinen Antworten nicht herausfinden, wer du bist. Deine Antworten bleiben anonym. Beantworte bitte alle Fragen so, wie sie momentan (also während der Corona-Pandemie) zutreffen.

Das wird ca. 20 Minuten dauern. Wenn Du Fragen nicht beantworten kannst, frage deine Eltern um Rat oder springe zur nächsten Frage.

Die Ergebnisse der Befragung werden wir über die Webseite unseres Zentrums für seltene Erkrankungen (www.Ceser.de) nach Abschluss der Studie anonym bekannt machen. Außerdem möchten wir die Ergebnisse mit anderen Fachexperten besprechen und veröffentlichen.Sehr geehrte Sorgeberechtigte,

vielen Dank, dass Sie sich über unsere Online-Befragung zur körperlichen Aktivität von Kindern und Jugendlichen mit dem Klinefelter Syndrom während der Corona Pandemie informieren! Mit dem Online-Fragebogen möchten wir herausfinden, wieviel Bewegung Ihr Kind während der Pandemie hat. Die Umfrage ist für Kinder und Jugendliche ab einem Alter von 8 Jahre geeignet. Der Fragebogen beinhaltet keine Fragen, die uns erlauben, die Identität ihres Kindes herauszufinden. Die Daten werden durch ein Fragebogeninstrument der Ruhr-Universität Bochum erfasst. Wir werden die Daten zum Zwecke der Auswertung in einer Datenbank auf dem Kliniknetzwerk des Katholischen Klinikums Bochum sichern und verarbeiten. Die Ergebnisse der Umfrage werden in einer wissenschaftlichen Fachzeitschrift veröffentlicht.

Sie können uns am Ende des Fragebogens Ihre E-Mail-Adresse hinterlassen, wenn wir Sie für eine Folgeerhebung kontaktieren dürfen.

Wenn Sie einverstanden sind, dass Ihr Kind teilnimmt, beantworten Sie bitte die nachstehenden Fragen.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne unter ceser@klinikum-bochum.de zur Verfügung.Wir danken für Deine und Ihre Mithilfe!

PD. Dr. Corinna Grasemann - Forschung

-

Biologische und sozialpsychologische Aspekte des Klinefelter-Syndroms

Belegarbeit von Daniel Leon Grüber zum Thema Biologische und sozialpsychologische Aspekte des Klinefelter-Syndroms

Die Arbeit können Sie

hier herunterladen.

hier herunterladen.

Das CeSER startet mit internationalen Partner die Entwicklung eines Klinefelter Registers

Um über Seltene Erkrankungen mehr zu erfahren brauchen wir Krankheitsregister! CeSER startet gemeinsam mit dem Projektteam von IDSD und einer Gruppe internationaler Wissenschaftler die Entwicklung des Registers zum Klinefelter Syndrom und seltenen Varianten.

Klinefelter syndrome – from genomics to the clinic

Claus Gravholt, Aarhus University Hospital shares his expertise with the Endo-ERN webinar „Klinefelter syndrome – from genomics to the clinic“. The webinar will cover several aspects including:

- Diagnostics

- Genetics and implications for future genotype-phenotype relations

- Epidemiology

- Issues in childhood

- Morbidity in adulthood

- Testosterone treatment and the effect on morbidity

- Veranstaltungen

-

Nachlese zum 1. Klinefelter Tag - Vernetzungstreffen NRW

Am vergangene Samstag (02.09.) veranstaltete unser Centrum für Seltene Erkrankungen Ruhr (CeSER) im Hörsaal in Zusammenarbeit mit der Patientenselbsthilfe 47XXY Klinefelter-Syndrom e.V. den 1. Klinefelter Tag.

Das Klinefelter-Syndrom betrifft Jungen und Männer und ist durch mindestens ein zusätzliches X-Chromosom gekennzeichnet. Die Erkrankung wird häufig erst spät diagnostiziert und stellt Betroffene und deren Familien oft vor besondere Herausforderungen.Mit dem gemeinsamen Ziel, Betroffene und deren Familien in ihrem Alltag besser zu unterstützen, fand ein vielseitiges Programm aus verschiedenen Fachvorträgen und Workshops statt. Zu Beginn stellte Frau Prof. Grasemann (Leiterin CeSER) mit ihrem Grußwort die Bedeutsamkeit einer besseren Vernetzung von Menschen mit Klinefelter-Syndrom und ihrer Familien heraus.

Viel positives Feedback erhielten die drei Fachvorträge zur Rolle von Testosteron im Kindes- und Jugendalter und zu den psychiatrisch und schulisch relevanten Aspekten bei Menschen mit Klinefelter-Syndrom von Herrn Dr. Munteanu, Herrn Prof. Hebebrand und Frau Kerlen.

Nach einer stärkenden Mittagspause, die durch einen regen Austausch der Teilnehmer:innen mit der Selbsthilfe gekennzeichnet war, schlossen sich ein Vortrag über aktuelle Klinefelter-Studien am CeSER von Frau Spiekermann sowie zwei informative Workshops zur Testosteron-Therapie und zum Umgang mit Konflikten und Strategien im Familienalltag an.Das KKB und das CeSER bedankt sich bei Allen für die engagierte Teilnahme, die interessanten Gespräche und schönen Momente. Wir freuen uns bereits auf den nächsten Klinefelter-Tag!

(von links nach rechts)

- Prof. Johannes Hebebrand (Ärztlicher Leiter, Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters, LVR-Klinikum Essen)

- Julia Spiekermann (Wissenschaftliche Mitarbeiterin, CeSER)

- Dr. Munteanu (Oberarzt, CeSER)

- Bernard Köpl (Vorstand 47 XXY Klinefelter-Syndrom e.V.)

- Kristina Kerlen (Lehrerin, Ruhrlandschule, Städtische Schule für Kranke in Essen)

- Dirk Müller (Vorstand 47 XXY Klinefelter-Syndrom e.V.)

- Prof. Corinna Grasemann (Ärztliche Leiterin, CeSER)

Den Vortrag „Ruhrlandschule“ von Kristina Kerlen können Sie

hier herunterladen.

hier herunterladen.Eine Zusammenfassung des Vortrags „Pubertät – jetzt wird’s spannend“ von Martin Munteanu können Sie

hier herunterladen.

hier herunterladen.Den Vortrag „zu Klinefelter Studien“ von Julia Spiekermann können Sie

hier herunterladen.

hier herunterladen.

1. Klinefelter Tag - Vernetzungstreffen NRW

Sehr geehrte Interessierte,

auf dieser Seite können Sie sich für die Veranstaltung zum Klinefelter Tag NRW in Bochum anmelden. Mit Ihrer Anmeldung helfen Sie uns bei der Planung der Veranstaltung. Alle Angaben sind freiwillig. Für den Planetariumsbesuch (geeignet für Kinder ab 5 Jahre) ist eine Anmeldung notwendig um das entsprechende Kartenkontingent zu buchen. Gerne bieten wir eine Kinderbetreuung an.

Anreiseinformationen finden Sie untenstehend und werden Ihnen per email geschickt wenn Sie uns ihre Email Adresse übermitteln.

Bei Fragen erreichen Sie uns per E-Mail unter klinefelter@ceser.de

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

- Faktencheck

-

Männer mit 47,XXY sind unfruchtbar.

Stimmt‘s?Artikel aus dem Jahr 2017

Titel der Originalarbeit: Sperm recovery and ICSI outcome in Klinefelter syndrome: a systematic review and meta-analysis

Autoren: Giovanni Corona und Coautoren, Bologna, ItalienQuelle:

Die Daten zum Erfolg einer Spermiengewinnung mit TESE aus 37 Studien wurden ausgewertet

Das sind die Daten von insgesamt 1248 Männer mit Klinefelter Syndrom

(30,9 +/- 5,6 Jahre; auch Mosaikformen)

Männer mit 47,XXY sind unfruchtbar.

Stimmt‘s?

Was ist die Minipubertät und wie verläuft sie bei Säuglingen mit 47,XXY?

Artikel aus dem Jahr 2020

Titel der Originalarbeit: Minipuberty in Klinefelter syndrome: current status and future directions

Autoren: Lise Aksglaede, Shanlee M. Davis, Judith L. Ross and Anders Juul

Quelle:

Analyse von vielen Studien zur Minipubertät

6 Studien zur Minipubertät bei <100 Säuglingen mit 47, XXY

Zusammenfassung der Ergebnisse im Bezug auf eine Testosterontherapie bei Säuglingen

Fazit:

- Die Minipubertät (erste Lebensmonate) stellt ein diagnostisches Fenster für die Testosteronbildung bei Säuglingen mit Klinefelter Syndrom dar

- Bei den meisten Säuglingen mit KS zeigen sich normale Werte

- Es gibt KEINE Therapieempfehlung für eine intramuskuläre Testosterongabe für Säuglinge mit KS